O Visionismo

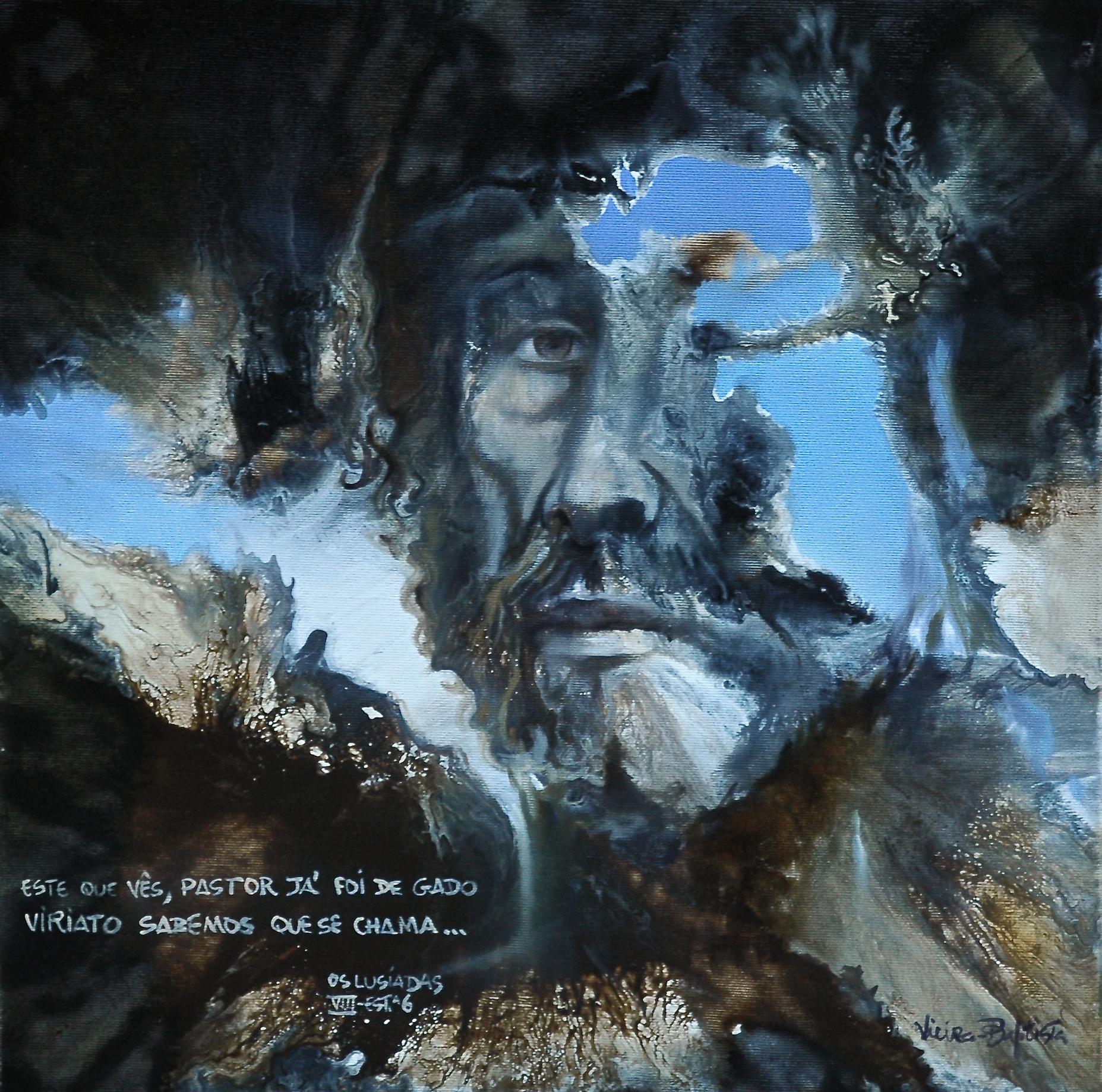

Os resultados do tradicional inconformismo estético que faz do pintor um eterno insatisfeito no que ao seu trabalho diz respeito, levaram-me a procurar introduzir uma nova forma de expressão plástica no panorama artístico.

“Visionismo” foi o nome que lhe dei, palavra inventada para uma invenção nova. Surgiu graças ao facto de me ter sincronizado com o acaso, tornando-o no meu modo operativo desde meados dos anos oitenta.

Ao entornar acidentalmente sobre uma tela disposta na horizontal uma mistura de água e óleo, verifiquei que o resultado obtido era algo que até aí nunca me fora dado a ver em nenhuma obra de arte.

A riqueza pictórica alcançada revelou-se de uma subtileza e complexidade extremamente estimulante para uma mente inconformada como a minha, insatisfeita no que aos processos académicos de composição diz respeito e ávida de alternativas na forma de elaborar o processo criativo.

Depois do caos da mancha cromática resultante deste processo aleatório, surge a busca pela harmonia, sintetizada na descoberta dos elementos ‘acidentais’ e isolando-os do todo.

Como o escultor que ataca o bloco de pedra com o intuito de retirar o excesso de material que envolve a peça por ele imaginada, também o visionista remove a tinta “supérflua” da superfície da tela, evidenciando e isolando os pormenores “escondidos” que lá se encontram à espera de serem descobertos.

Este processo é um processo de “desconstrução”, pois dá-se o inverso do que tradicionalmente se faz na elaboração duma pintura clássica, onde se vão acrescentando cores e/ou formas no decorrer do trabalho.

O Visionista vai retirando informação ao todo para atingir o seu fim.

O universalismo desta técnica é motivado pelo facto de cada um poder encontrar aí o seu chamamento pessoal, único, irrepetível, e sempre mais exclusivo quanto maior for a sua complexidade.

Por outro lado, a personalização da obra é inerente a cada Visionista, pois desde a escolha particular das cores de acordo com as suas preferências, até ao próprio movimento gestual com que cada um se exprime ao espalhar a tinta na tela, não permite haver dois resultados iguais.

Conseguida a técnica, há que defender a estética.

Foi por isso que convidei a historiadora e critica de Arte internacional Chakè Matossian a escrever “A aproximação ao Visionismo”, no decorrer da 1.ª Exposição Visionista de Artes Plásticas realizada no Convento do Beato em Lisboa, no ano de 1991, como podem conferir a seguir.

Nesse mesmo ano deu-se a internacionalização do Visionismo, de forma oficial, com a 2.ª Exposição a acontecer em Nova Iorque, na Jadite Galleries, e de onde seguiu para Caracas, na Venezuela, para a sua terceira e última apresentação nestes moldes.

O Visionismo, desde aí, tem sido o processo criativo do seu mentor, assim como de mais artistas que adoptaram este processo para trabalhar

Aproximação do Visionismo, por Chakè Matossian

Um manifesto dá conta, desvela, mostra as miras e as actuações de um grupo. Por escrito. Esta passagem necessária pela grafia indica um apelo à memória que não exclui, no entanto, uma relação fundamental com a oralidade. Com efeito, esta inscrição, este apro-visionamento da memória, convoca o oral ao situar-se fora do campo do confronto binário entre o escrever e o falar. A memória restaura aqui um vivo soterrado, desperta mecanismos, o corporal que, por essência, escapa à fixação, ao domínio.

Assim o oral aqui referido, não remete tanto para um discurso mas antes para o que lhe é subjacente, para uma zona vaga, indizível, ou seja, o sabor, o gosto. “Manifestus” significa evidente, no sentido de palpável, indicando deste modo a raiz táctil do olhar. Ver não é nunca simplesmente ver e qualquer evidência visual (ou teórica) resulta não apenas de um caminhar como também de um enredo, de um entrelaçamento dos sentidos.

O Visionismo trabalha na rede e na convivência, avança costeando, experimenta a corporalidade da visão, inquieta-se com o contentamento na postura espiritual, com o domínio sossegador e toma em conta, de algum modo, a cegueira do olhar.

Preserva o sufixo “ismo” simplesmente para dar a ideia de movimento que lhe é essencial, no sentido de um “tremido” capaz de acentuar a indeterminação da atmosfera; no sentido, ainda, de uma abertura às condições de microvertigens, de fugazes epilepsias.

A atmosfera é o que não tem cara. É algo de invisível que porém se imprime, ressurge algures, num outro momento. A força do ínfimo, dos quase nadas que criam a atmosfera, provém sobretudo das relações que eles entretêm num espaço e num tempo. Cada variação gera uma diferenciação atmosférica. O Visionismo coloca uma série de elementos, põe-os em situação. Pintura, escultura, música, vestuário, texto, exibem uma diferença matérica, conceptual, estilística, e encontram-se no entanto envolvidos, dobrados, num movimento que é um momento, um ritmo.

Nesta organização reticular, o público intervém enquanto acidente, originando uma alteração atmosférica. Desorganizado, ele penetra a atmosfera e reage como um organismo, de maneira inspiratória ou expiatória. Faz corpo com a rede, por enxerte ou autotomia, e modifica, por conseguinte, a situação.

De resto, esta desorganização constitutiva explica a proposta de “aproximação”. A aproximação determina simultaneamente o acolhimento, a abertura ao outro e a desconfiança, um deslocamento táctico. A aproximação opõe-se ao traçado de um percurso obrigatório, indica apenas uma maneira de abordar a atmosfera, a qual, por ser invisível, não deixa de resultar numa concepção.

Ou melhor ainda, o envelope, a derme de um acontecimento construído como um espectáculo, uma máquina. Produz-se então mudanças, interpretações variando segundo a cronologia e a meteorologia. Haverá a clareza do Sol ou a luz falpada das nuvens, a circulação barulhenta dos espectadores ou a deambulação clandestina de um solitário, haverá o compasso e a espiagem…

Ao costear, os Visionistas formam um corpo e esse corpo nasce de uma junção de corpos, de um crescimento no modo metonímico, de uma aglutinação. Composto por elementos díspares, o corpo, este grupo, corre um risco: e se nada pegasse? O corpo-grupo, máquina articulada, emana a sua cola a partir do seu próprio agrupamento, ele exsuda o seu glúten e cria uma massa, dá-lhe uma forma múltipla e móvel que, por sua vez, destila uma película viscosa, uma última pele impalpável, inatingível e, porém, tão presente, a atmosfera.

E esta envisca o espectador como uma partícula aglomerando-se ao conjunto. As dobras, a agitação do tecido e da fibra, velam e desvelam a imagem, tornam-se, à semelhança dos vestidos, anexos da obra-corpo. Ao envolver a imagem, as dobras dão um toque final e mutável à superfície dérmica.

Importa notar que o primeiro encontro, a colagem do início, advém sob o signo da massa. O primeiro hospedeiro dos Visionistas irá ser uma empresa de massas e o seu primeiro espaço o do armazém da fábrica. Talvez se deva ver neste caso a presença da sorte (fortuna), ou seja, o próprio encontro. É o retorno de algo que deixa entrever na repetição o seu elo com o mecânico. Mas, ao mesmo tempo, esse retorno consiste num aparecimento, um acontecer indissociável da atmosfera. Nesse sentido, o encontro, que reside na base do Visionismo, tece uma relação estreita com o sagrado e exige, tal como o espectáculo, um ritual.

A imagem põe-se em representação e requer então um teatro, um lugar sagrado ou sacrílego.

O armazém de massas encontra a sua arquitectura primitiva, torna-se de novo claustro, lugar onde se dá a ler o irrepresentável, Mysterium tremendum, lugar, por excelência, do atmosférico.

O espaço não se reduz a um espaço destinado a receber as obras, a uma garagem, ele interfere, desdobra a sua força, distila a sua vivência: os murmúrios do crente, a transpiração do operário, o sopro celeste e a ronqueira dos motores, sem esquecer as queimaduras causadas pelo incêndio, as cicatrizes deixadas pelos enxertes ou pelas cirurgias arquitectónicas e as transformações; ou ainda, as rugas escavadas pelos ventos e pela humidade…

Para os Visionistas, as paredes têm ouvidos, e também os olhos, mãos e narículas. O lugar desdobra-esse como paisagem de sensações que deixa advir a atmosfera, ou seja, a imagem visionista.

O Visionista distingue-se do visionário, o seu olhar não antecipa, procura capturar. A imagem visionista assemelha-se a uma mancha que armadilha o olho, desperta o movimento vital ligado à imaginação. Às vezes a mancha, ponto cego, turbilhão de luz e matéria, metamorfoseia-se num olho meduseante, capta e captura. Esta captura corresponde ao encontro, acontece numa temporalidade específica, o instante, o “kairos”, o momento propício ou crítico. Apanhar a mobilidade torna-se o móbil do acto criador.

O Visionista não prevê, não prediz, ele visiona. Visiona o mundo como se visiona um filme, tendo em vista a montagem das séries de instantes, operação na qual o olho, automatizado, actua sobre a mobilidade da imagem.

A inscrição no tempo marca a sua relação com o real e evidencia o facto do Visionista não alucinar.

Ele ilusiona.

O Visionista trabalha o movimento da imagem, o movimento como catalisador dos sentidos que presentificam todos os elementos ao serem signos (sobretudo quando parecem “insignificantes”).

A imagem que surge aqui decorre de uma interacção e, por isso mesmo, a imagem visionista não pretende ser estritamente visual ou visível, mas sobretudo atmosférica.

A imagem visionista emerge de uma forma global, procura estimular a faculdade ilusionável do Homem, faculdade da qual depende a sua sobrevivência e a imortalidade da espécie.

A faculdade na origem de todo o encontro.